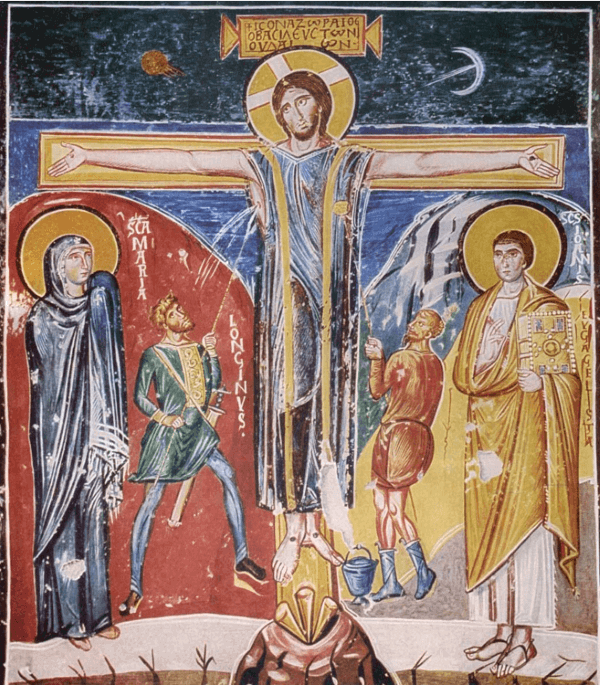

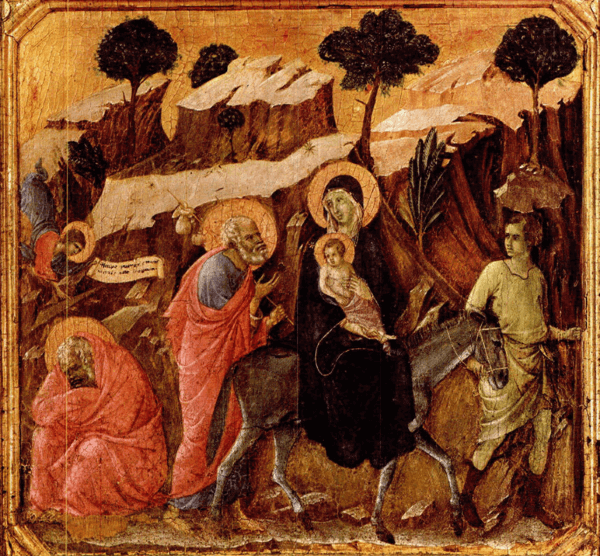

Frühchristliche Kunst – Kreuzigung Christi

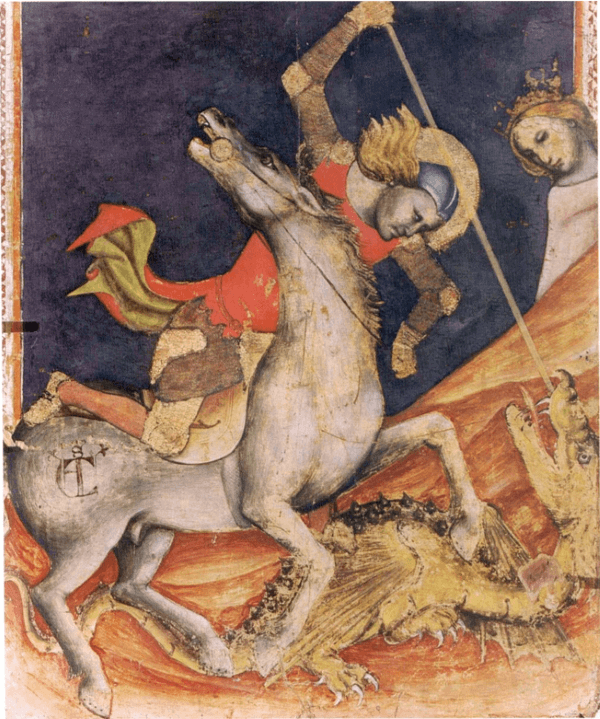

Von erlesener Qualität und gutem Erhaltungszustand ist die Kreuzigung Christi an der Stirnwand der Theodotuskapelle. Sie entstand vermutlich zur Zeit von Papst Zacharias (741–752), der in einem der Wandbilder dargestellt ist. Die Kreuzigung geht auf einen in Syrien ausgebildeten Typus des noch lebenden und triumphierenden Christus zurück; seit etwa 1200 wurde er erst durch den tot und nackt am Kreuz hängenden Christustypus ersetzt. Hier in S. Maria Antiqua ist der lebende, aufrechte Körper mit vier Nägeln an das Kreuz geheftet. Die weit geöffneten Augen, der Verzicht auf Blutspuren und Dornenkrone, ferner das den Körper bedeckende lange Priestergewand (colobium) interpretieren die Kreuzigung als Sieg über den Tod und noch nicht als schmerzerfüllte Passion, wie es in der Kunst später üblich wurde.

Inschriftlich bezeichnet flankieren symmetrisch vier Personen das Kreuz auf der ihnen stets vorbehaltenen Seite: Links wendet sich Maria im Trauergestus zur Mitte, hinter ihr erscheint der römische Hauptmann Longinus, der mit der Lanze die Seite Christi öffnet. Auf der rechten Bildseite steht der Evangelist Johannes mit der Hl. Schrift; ihm zugeordnet ist (der nicht titulierte) Soldat Stephaton, der den in Essig getränkten Schwamm emporreicht. Mond und Sonne neben der der Inschriftentafel künden die Finsternis an, die hinter den Hügeln aufsteigt.