Rembrandt hat zu seinen Lebzeiten viele seiner Werke zurückgekauft. Er war vor allem darauf aus, den Marktwert seiner Kunst zu steigern. Für diese Geschäftsidee investierte er ein Vermögen, worin Historiker u.a. einen wesentlichen Grund für den 1657 erlittenen finanziellen Ruin sehen. Auf Auktionen kaufte er häufig viele seiner Radierungen zu Höchstpreisen zurück. Das berühmteste Beispiel ist seine Radierung „Christus heilt die Kranken“, die er selber für hundert Gulden ersteigerte und die bis heute unter der Bezeichnung „Hundertguldenblatt“ bezeichnet.

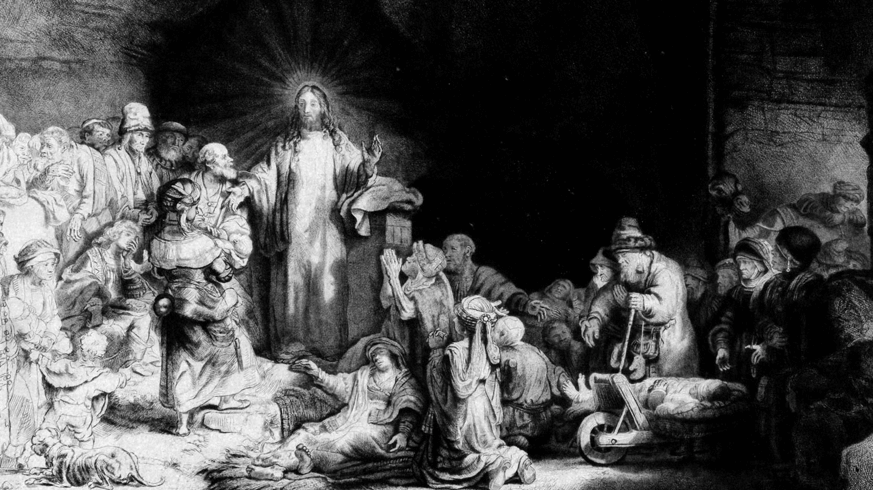

Um zu einer aussageträchtigen Interpretation dieser berühmten Radierung zu gelangen, bedienen wir uns einer „Erläuterung“ eines sehr engen Freundes Rembrandts, Hendrik Waterloo, der auf der Rückseite eines der ersten Drucke dieser Radierung ein Gedicht von vier Strophen geschrieben hat. Es ist vor allem die zweite Strophe, die eindeutig darauf hinweist, was Rembrandt hier darstellen will und was in der Bibelstelle „Matthäus 19 – Vers 1-9 und 13 – 26“ berichtet wird:

Die deutsche Übersetzung der Gedichtzeilen Hendrik Waterloos lautet:

„Hier hilft Jesus den Kranken. Und die Kinder – das ist Göttlichkeit – segnet er. Und er straft die, die es verhindern wollen, aber – ach – der Jüngling trauert.

Die Schriftgelehrten verachten den Glauben der Heiligen und die Strahlen der Göttlichkeit Christi“!

Die Kranken und Krüppel auf der rechten Seite des Bildes verweisen auf die in Vers 2 der Bibelstelle Matthäus 19 angesprochenen Heilungen. Auf die im Text ebenfalls erwähnten Pharisäer und ihr Zwiegespräch mit Jesus (Verse 2-9 der Bibelstelle) weist die Gruppe der Diskutierenden links im Hintergrund. Das wichtigste Element der linken Seite bildet die Darstellung der Passage über die Segnung der Kinder (Verse 13-15a). Wir sehen hier zwei Mütter mit Säuglingen auf Jesus zugehen. Eine von ihnen zögert noch und wird von einem kleinen Jungen aufgefordert, den anderen Frauen zu folgen. Der Jünger, der die erste Frau zurückhalten will, wird von Rembrandt nach dem traditionellen Bild des Apostels Petrus dargestellt. Jesus hält ihn mit seiner rechten Hand zurück und ermutigt dadurch die Frau, näher heranzukommen. Ohne auf den Sachverhalt Rücksicht zu nehmen, dass Jesus nach Vers 15 – im Anschluss an die Segnung weiterzieht, nimmt Rembrandt auch noch den reichen Jüngling, von dem im nächsten Textabschnitt die Rede ist, in diese Szene mit auf. Mit der Hand vor dem Mund sitzt er da und schaut bestürzt in die Ferne, weil er erfahren musste, dass sein Reichtum ihn daran hindert, Jesus zu folgen (Verse 16-22). Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: „Amen ich sage euch: Ein Reicher wird nur schwer in das Himmelreich kommen. Nochmal sage ich euch: Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt.“ Auf diese Worte spielt schließlich noch die Darstellung eines Kamels an, das rechts im Hintergrund durch das Tor kommt.

Im 16. und darauffolgenden 17. Jahrhundert war es durchaus üblich, dass Illustrationen biblischer Themen die verschiedenen aufeinanderfolgenden Ereignisse eines ganzen Kapitels als sich gleichzeitig abspielend darstellten. Diese Technik eines gleichzeitigen Ablaufes bestimmten nun allerdings nicht mehr den von Rembrandt praktizierten erzählenden Stil, der schon die Einheit von Zeit, Ort und Handlung verlangte. Durch die Wahl der Segnung der Kinder zum Hauptthema seiner Darstellung war er deshalb gezwungen, die nachfolgende Szene vom reichen Jüngling und die vorangegangene Heilung der Kranken und die Auseinandersetzung mit den Pharisäern aufzunehmen, dass er die im Text vorgegebene zeitliche Aufeinanderfolge auflöst: So warten die Kranken noch auf ihre Heilung, und die Pharisäer diskutieren noch, mit welcher Frage sie Jesus eine Falle stellen können.

Nun konnte Rembrandt die verschiedenen Inhalte dieses Kapitels zu einer beeindruckenden Momentaufnahme vereinigen, in deren Jesus als der Wohltäter dasteht, der segnet, heilt, lehrt und Menschen in seine Nachfolge ruft. Zweifellos hat auch die Unmöglichkeit, die Inhalte dieser Radierung unter einem Titel zusammenzufassen, dazu beigetragen, dass sie unter dem nichtssagenden Titel „Hundertguldenblatt“ bekannt geworden ist.

Die Bezeichnung geht auf die Zeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts zurück und basiert auf der Legende, dass Rembrandt einst einhundert Gulden bezahlt haben soll, um von seinem meist gefragten Druck ein einziges Exemplar zurück zu kaufen.