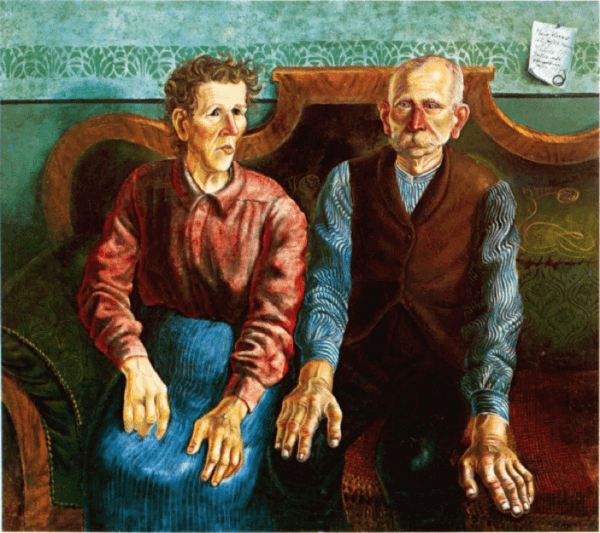

Henri de Toulouse-Lautrec, Jane Avril beim Tanzen

um 1892, Öl auf Karton, 85,5 x 45 cm, Paris, Musée d´Orsay

Das Porträt Jane Avril beim Tanzen verzichtet auf überflüssige Details; lediglich in der Loge im Hintergrund ist der von der Lithografie Der Engländer im Moulin Rouge (1892) bekannte Mr. Warner mit einer Dame zu erkennen. Der Unter- und Hintergrund der Tanzenden besteht aus einem Geflecht von fahrigen grünen, gelben und blauen Pinselstrichen, die durch ihre Anordnung der an sich starr eingefangenen Tanzpose dynamische Bewegung verleihen. Die in ihren Konturen betonte Figur hebt sich vor allem im bläulichweißen Musselinkleid stark von den hinterfangenden Farben ab.

Das Blauschwarz – weniger von Janes typischem Hut als von ihrem Unterrock, den Strümpfen und Schuhen – evoziert einen Eindruck des Verderbten, gerade auch in Korrespondenz mit dem Unschuld vorspiegelnden Weiß des Kleides. Ungeachtet der akrobatisch wirkenden Tanzhaltung scheint Janes Gesicht von einer teilnahmslosen Nonchalance, einer süffisanten Arroganz gegenüber der zuschauenden Männerwelt geprägt.