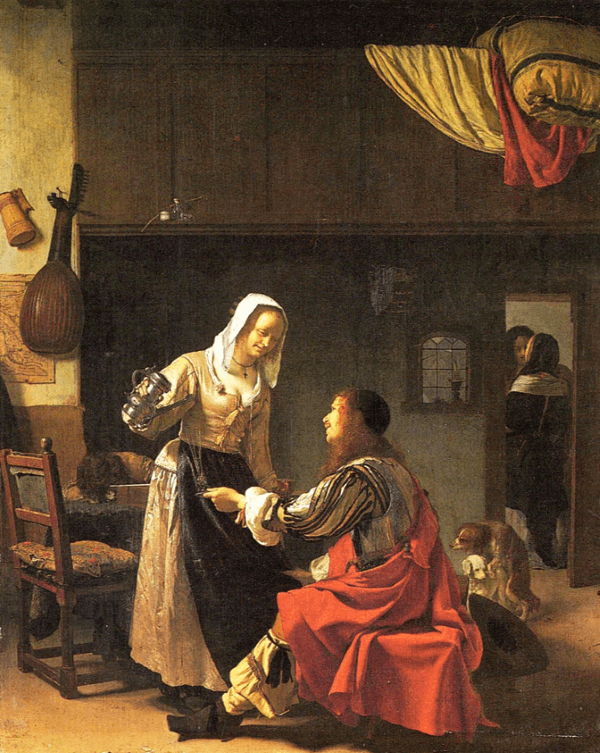

Impressionismus – der Inbegriff von Optimismus

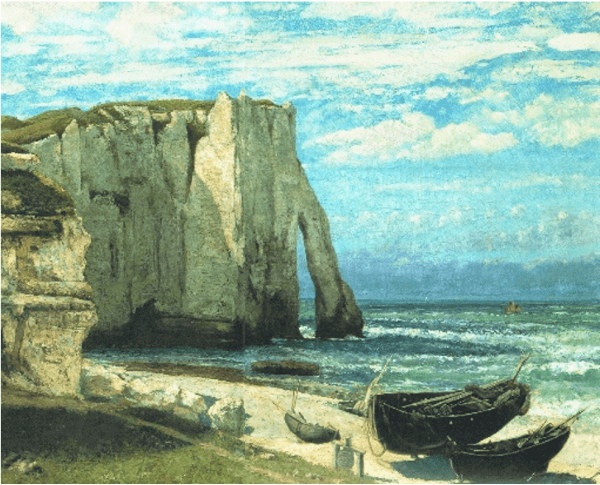

GUSTAVE COURBET

Die Klippen von Etretat nach dem Sturm, 1869

Leinwand, 133 × 162 cm (Detail)

Paris, Musée d’Orsay

„Die Wirkung, die die Landschaften und Porträts der Impressionisten auf uns ausüben, lässt sich ganz einfach in einem Wort zusammenfassen: Optimismus. In keiner anderen Kunstrichtung kommt die Kraft der Farben und die Lebensfreude so stark zum Ausdruck. Jedes impressionistische Gemälde besitzt eine derartige Ausstrahlung, dass man den Rhythmus des Lebens in ihm zu erkennen meint.

Jedes Bild vibriert, leuchtet, schimmert und hält – wenn auch nur für einen flüchtigen Moment – die Atmosphäre und poetische Wirklichkeit der dargestellten Szene fest. Es liegt an dem grenzenlosen Enthusiasmus und Optimismus der impressionistischen Werke, dass sie unser Herz bis heute zu im Sturm erobern. Die Impressionisten waren die ersten, die mit der traditionellen Perspektive, wie sie in der Renaissance üblich war, brachen. Sie konstruierten asymmetrische Szenen, um sich präziser auf Menschen oder Objekte zu konzentrieren, die sie faszinierten.“