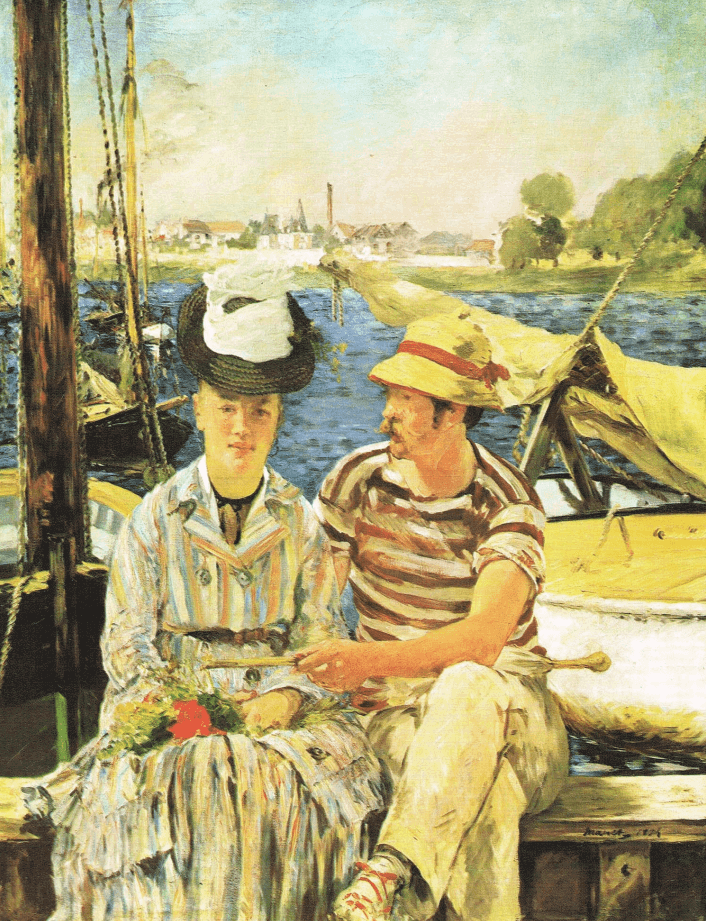

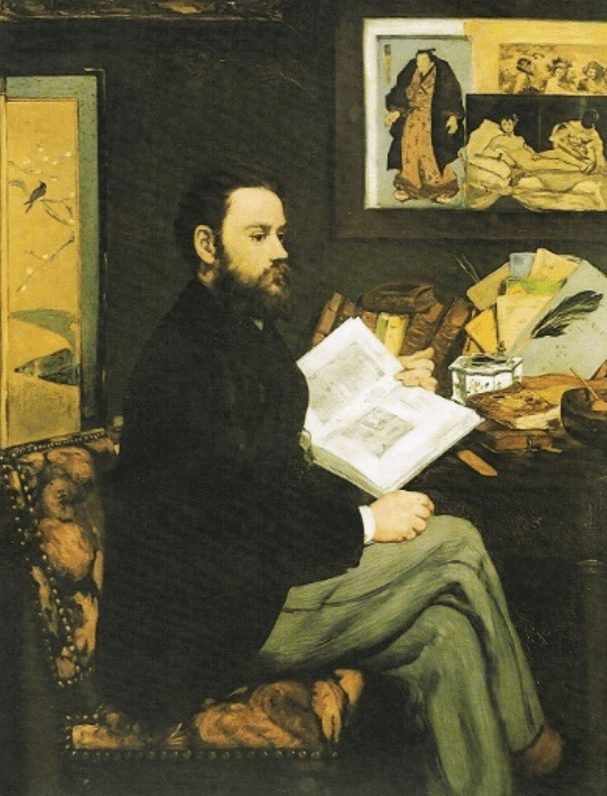

„Manet wurde für seine Gemälde von allen Seiten angegriffen und von den Kritikern in Grund und Boden gestampft. Die einflussreichsten unter ihnen, wie die Romanciers Zola, Victor Hugo und Baudelaire, standen jedoch auf seiner Seite. Zola hatte Manet im Februar 1866 kennengelernt und verteidigte fortan mit Feuereifer die Sache der Impressionisten in der populären Presse. „L’Oeuvre“ (1866), einer der zwanzig Romane, die „die natürliche und soziale Geschichte der Familie Rougon-Macquart“ (Zolas große Saga-Reihe) erzählen, handelt von einem Maler namens Claude Lantier und von einem gewissen Pierre Sandoz, einem Romancier.

Die Geschichte basiert auf dem Kampf, den Erfolgen und den Niederlagen, die Manet (im Buch kaum getarnt als Lantier dargestellt) und Zola (als Sandoz) in den Literatur- und Künstlerkreisen von Paris erlebten. Zola sagte: „Mit Claude Lantier will ich den Kampf des Künstlers mit der Natur darstellen, das Bemühen um ein schöpferisches Element in jedem Kunstwerk, das Blut und die Tränen, die fließen, wenn man sein eigenes Fleisch hingibt, um etwas Neues zu schaffen, den ununterbrochenen Kampf mit der Wahrheit, die endlosen Misserfolge, das unaufhörliche Ringen mit dem Engel“.

Leidenschaftliche Freundschaft, leidenschaftliche Liebe und leidenschaftliches Arbeiten – so zeigt Zola Lantiers „Bande“, die ganz ernsthaft in ihrem Lieblingscafé Guerbois in der Avenue de Clichy über Alltagsprobleme diskutiert.“