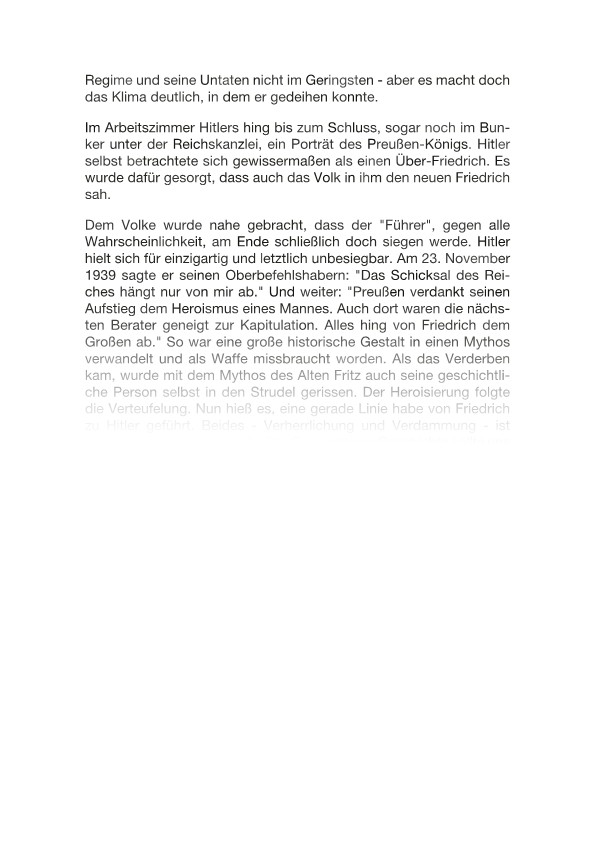

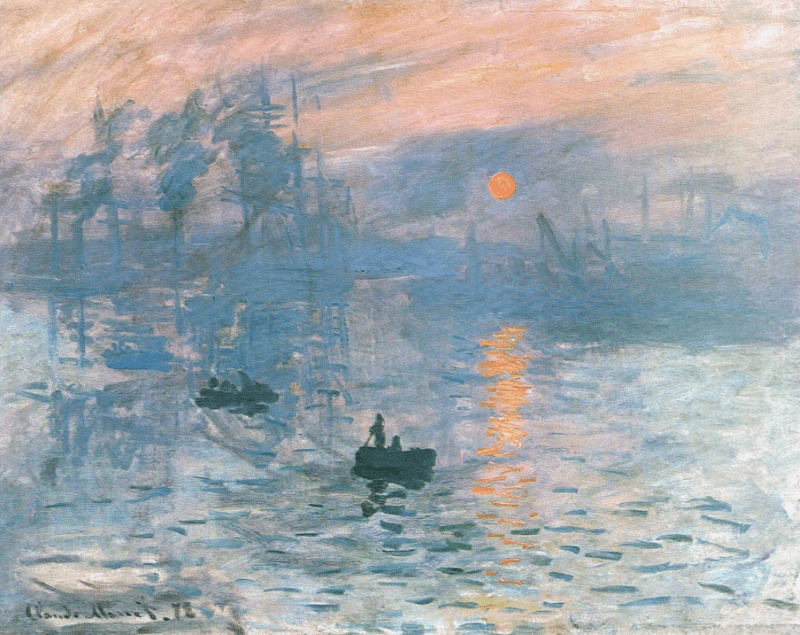

Der Kaiser ist empört: „… dieses Gemälde ist ein Angriff gegen die Sittsamkeit“

„Alle wollten das Gemälde sehen, auf dem zwei bekleidete junge Männer und zwei junge Frauen, die eine halb angezogen, die andere völlig nackt, auf einer kleinen Waldlichtung ein Picknick abhielten. Das nackte Mädchen blickt dabei dem Betrachter mit einer derartig bezaubernden Unbekümmertheit in die Augen, dass sämtliche Kritiker angesichts dieser Obszönität beinahe in Ohnmacht fielen. Der Skandal war perfekt, ganz Paris stand Kopf.

Für die Öffentlichkeit, die gewohnt war, dass Bilder Geschichten erzählten, blieb „Das Frühstück im Freien“ unverständlich. Manet selbst befremdeten und verletzten die Reaktionen auf sein Werk. Es war und ist allgemein üblich, dass Künstler die Kompositionen alter Meister kopieren und sie in ihrem eigenen Stil neu darstellen.

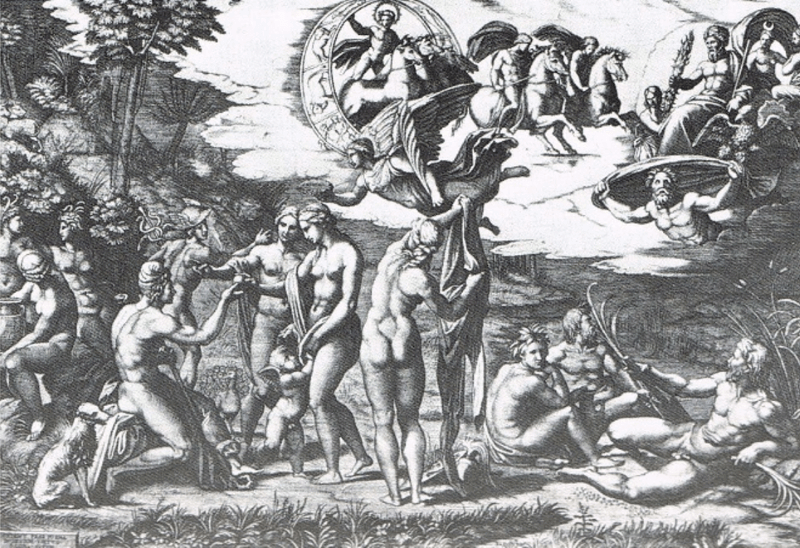

Damit war Manet weit davon entfernt, der traditionellen europäischen Malerei eins auszuwischen, wie böse Zungen behaupteten. Die dargestellte Personengruppe hatte er fast originalgetreu aus Raimondis Stich „Das Urteil des Paris“ nach einem Gemälde von Raffael übernommen, wenngleich er aus den mythologischen Gestalten Menschen seiner eigenen Zeit gemacht hatte. Der elegante und gebildete Manet war kein aufbrausender Revolutionär, der über die Beleidigungen und Seitenhiebe, die die bessere Gesellschaft auf ihn niederprasseln ließ, in Rage geriet. Wie Degas auch kam er aus der oberen Mittelschicht und war zum Zeitpunkt des „Frühstück im Freien“ in den gehobenen Künstlerkreisen bereits voll anerkannt. Schon zwei Jahre vorher hatte der Salon zwei Porträts von ihm akzeptiert, und als sich die impressionistische Bewegung allmählich etablierte, wurden auch immer mehr seiner Werke von den Institutionen aufgenommen.“